권대하 작품이 콘텐츠 시장에서 증명한 공감의 확장성

![[KtN 증권부] 사진= K trendy NEWS DB ⓒ케이 트렌디뉴스 무단전재 및 수집, 재배포금지](https://cdn.k-trendynews.com/news/photo/202511/194989_326062_468.jpg)

[KtN 박준식기자]2025년 미술 시장은 관람객의 선택이 작품의 가치를 선도하는 구조로 변화하고 있다. 2025 The Contemporary Art Market Report는 미술이 더 이상 소수 컬렉터의 영역에 머물지 않으며, 대중이 만들어낸 지지 기반이 작품의 시장 수명을 결정한다고 진단했다. 특히 콘텐츠 기반 노출이 작품의 인지도를 강화하고, 이미지가 사회적 맥락 속에서 자리 잡는 방식이 보편화되고 있다. 시청 플랫폼, 소셜 미디어, 전시 확장 프로그램 등에서 작품과 대중이 만나는 속도가 빨라졌다.

권대하 회화가 대중적 주목을 받게 된 배경도 이 지형 변화와 맞닿는다. tvN 드라마에 작품이 등장하면서 작품의 이미지와 감정이 대중의 기억에 구체적으로 들어왔다. 드라마 속 장면은 회화를 전시장이 아닌 일상의 공간에서 마주하게 했다. 보고서가 설명한 “콘텐츠-미술의 상호 확장”이 권대하 작업에서 실제로 구현된 사례다. 작품을 감상한 뒤 이야기를 기억하는 방식이 아니라, 이야기를 보는 과정에서 작품이 감정의 일부가 된 형태다.

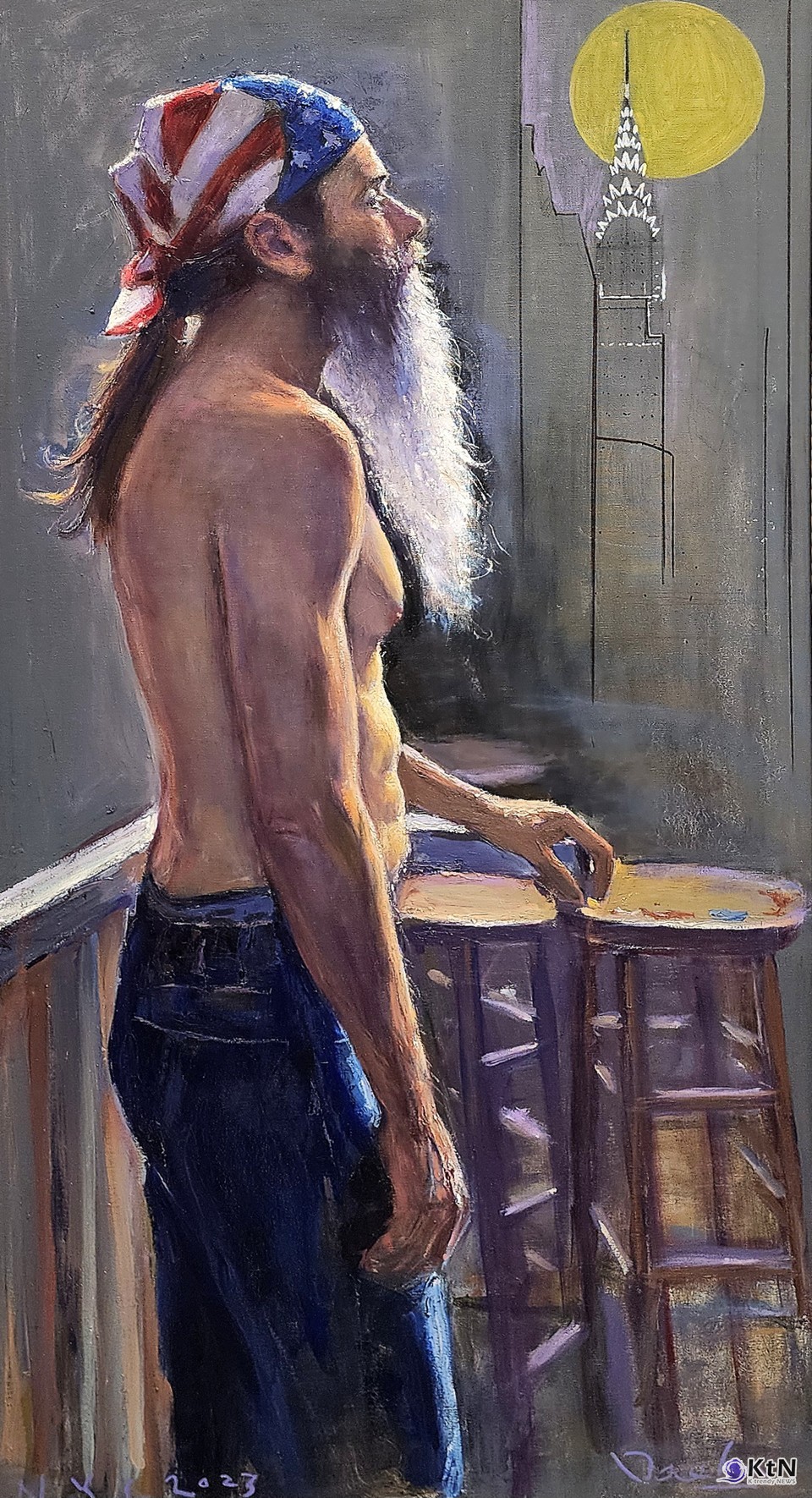

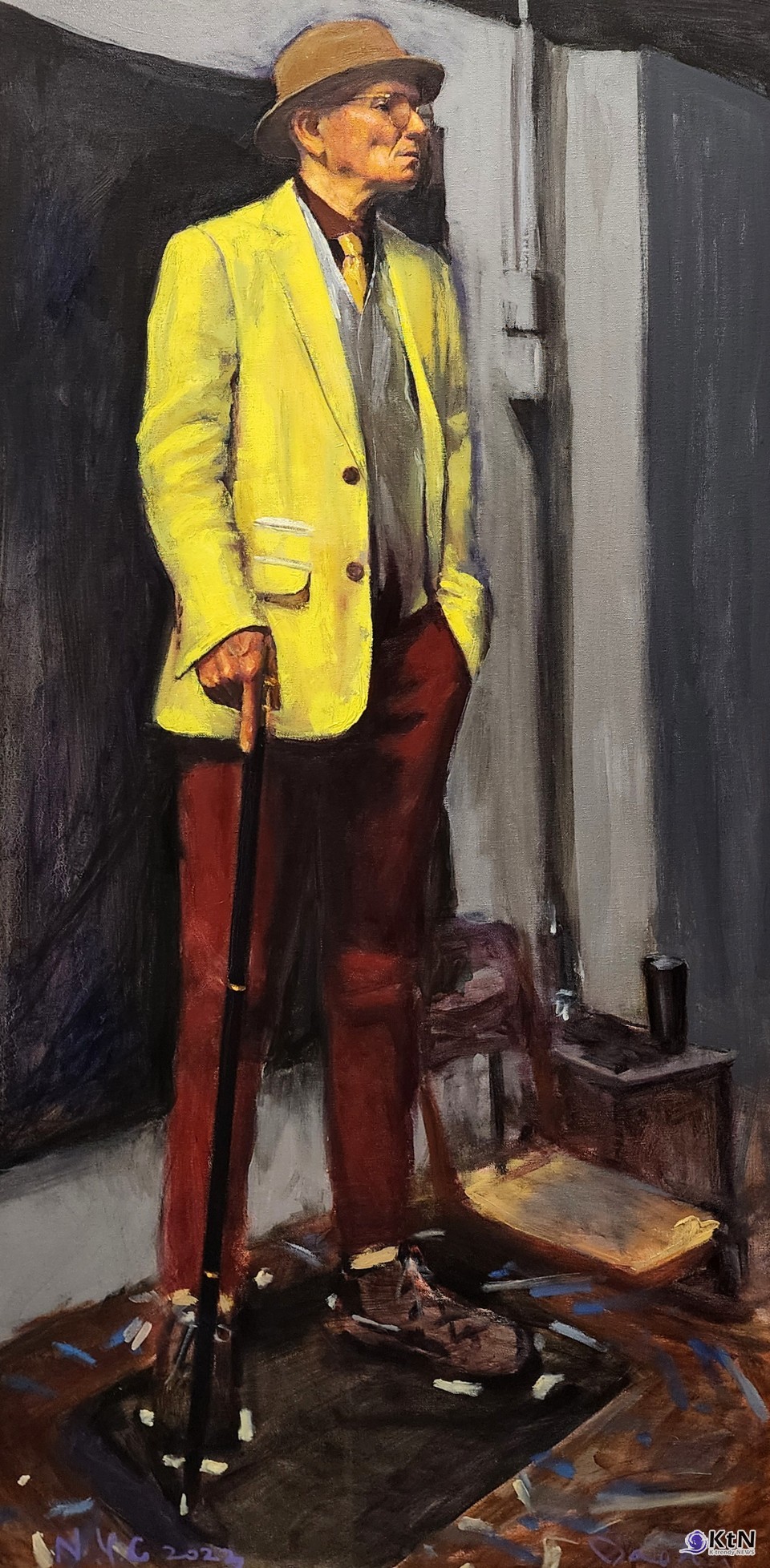

New York Story 2023-1(61.0 × 122.0cm, 2023)는 이러한 노출 구조 안에서 의미가 확장됐다. 작품 속 뉴욕의 빛은 단순한 도시 풍경이 아니라, 드라마 속 인물의 감정선과 연결된 도시의 서사로 읽혔다. 빛이 인물의 심리 상태를 은유하는 장치로 사용되었고, 시청자는 장면과 작품을 동시에 기억했다. 보고서에 따르면 이처럼 작품이 감정을 매개로 소비될 때, 노출 빈도보다 기억 지속성이 더 중요한 요인으로 작용한다. 권대하 회화가 가진 서사는 빠른 노출보다 깊은 기억에 닿는 방식으로 작동했다.

New York Story 2023-2(61.0 × 122.0cm, 2023)는 도시를 바라보는 시각적 방향을 확장한다. 동일한 구성처럼 보이지만, 빛이 만드는 소음과 정적이 뒤섞여 화면에 유동감을 만든다. 대중에게 소비되는 이미지가 단순한 한 컷이 아닌, 시간의 감각으로 전달된다는 점을 보여준다. 대중은 이미지를 경험하는 것이 아니라, 경험을 이미지로 기억한다. 보고서에서 강조한 “관람객 주도적 경험”이 실현된 사례다.

이러한 현상은 회화가 다시 대중의 감각 안으로 들어오는 흐름을 나타낸다. 권대하 작품이 방송 콘텐츠에 등장하며 대중적 노출을 확보한 순간, 작품은 ‘누구의 것’이 아니라 ‘누구나의 것’이 되었다. 미술관·갤러리 중심의 감상 구조를 넘어, 작품이 일상적 감정 속으로 스며들었다는 점이 중요하다. 보고서는 대중적 환기 효과가 높은 작품일수록 판매와 전시 기회가 연속적으로 이어지는 선순환을 만든다고 분석했다.

콘텐츠 시장에서의 확장성은 미술이 갖기 어려운 속도의 이점을 제공한다. 디지털 환경은 작품 이미지의 유통을 가속화하고, 이야기는 작품이 가진 감정의 진동을 확장한다. 권대하 회화가 만들어온 도시 감각은 대중이 이미 충분히 경험한 감정의 언어였고, 그 언어가 드라마 속에서 충돌했을 때 공감의 폭발이 발생했다. 이는 갑작스러운 대중화가 아니라, 오랜 시간 쌓아온 정서적 설득력의 결과다.

2025년 미술시장은 더 이상 소수가 결정하지 않는다. 보편적 감정에 닿을 수 있는 작품이 선택받는다. 도시의 빛이 감정의 기억을 환기시키는 방식, 그리고 그 감정이 다시 작품의 기억으로 저장되는 구조는 권대하 회화가 가진 확장성의 핵심이다. 대중에게 사랑받는 회화는 결코 가벼운 회화가 아니다. 공감은 깊을수록 넓게 퍼진다.

한국 도시 경험을 공유하는 대중에게, 권대하 작품은 이미 익숙한 풍경이자 동시에 새로운 감각으로 다가왔다. 뉴욕과 서울이라는 도시의 이질적 시간이 화면에서 재편될 때, 대중은 도시를 살아낸 기억을 다시 꺼낸다. 그 기억을 통해 작품을 확장하는 주체가 된다. 보고서는 대중의 공감 능력이 예술 시장에서 가치를 생산하는 자원이라고 결론을 내렸다.

미술은 다시 사람 속으로 들어가고 있다. 작품은 전시장 벽에 걸려 있든, 스크린 속 장면으로 스쳐 지나가든, 감정에 닿는 순간 존재를 확고히 한다. 권대하 회화는 도시 이미지의 소유권을 미술관에서 대중에게 이양했고, 기억의 주체가 바뀌었다. 앞으로의 시장 지형에서 대중과 연결될 수 있는 감정의 장치가 무엇보다 중요할 것이라는 점에서, 권대하가 만들어 온 시각 언어는 이미 유효한 답을 제시하고 있다.

후원=NH농협 302-1678-6497-21 위대한자